Suchtdruck I/XV

Ja, Sucht. Ein Wort, das in mir wie ein Echo nachhallt. Keine bloße Phase, kein Experiment, sondern ein Zustand – eine innere Architektur aus Dunkelheit, Gewohnheit und dem unstillbaren Verlangen, nicht zu fühlen, was ist. Ich beginne am Anfang, dort, wo sich noch alles in Neugierde hüllte. Ich war fünfzehn. Und ebenso lange dauerte sie – meine Reise in den Rausch, in das Vergessen, in mich selbst hinein und an mir vorbei.

Meine Eltern rauchten, der Geruch von Zigaretten lag mir früh in der Nase. Auch der von Haschisch war mir nicht fremd. Und so schlich ich mich – es fühlte sich wirklich wie Schleichen an – hinaus an die Isar, dorthin, wo ich mich allein mit der Welt fühlte. Dort zündete ich mir meine erste Marlboro Light an. Zuerst nur gepafft. Dann inhaliert. Schwindel, Übelkeit, Schwäche. Doch diese ersten Abwehrreaktionen des Körpers wichen bald einem anderen Gefühl: Ich war anders. Erwachsener. Geheimnisvoll. Ich tat etwas, das meine Eltern noch nicht wussten – und genau das machte es bedeutungsvoll.

Mit sechzehn kam der Alkohol. Und ich fand meine Substanz. Oder besser: sie fand mich. Die Kombination aus Alkohol und Zigaretten war wie ein Zugang zu einer verborgenen Welt. Ich wurde sichtbar. Nicht mehr der Schüchterne am Rand, der lieber beobachtete, als mitmachte. Sondern jemand, der lachte, sprach, glänzte – wenigstens für den Moment. Denn genau das war das Versprechen des Alkohols: Eine Stärke, die nicht aus mir, sondern über mich kam. Eine aufgesetzte Freiheit, die die Angst verschwinden ließ – solange der Pegel stimmte.

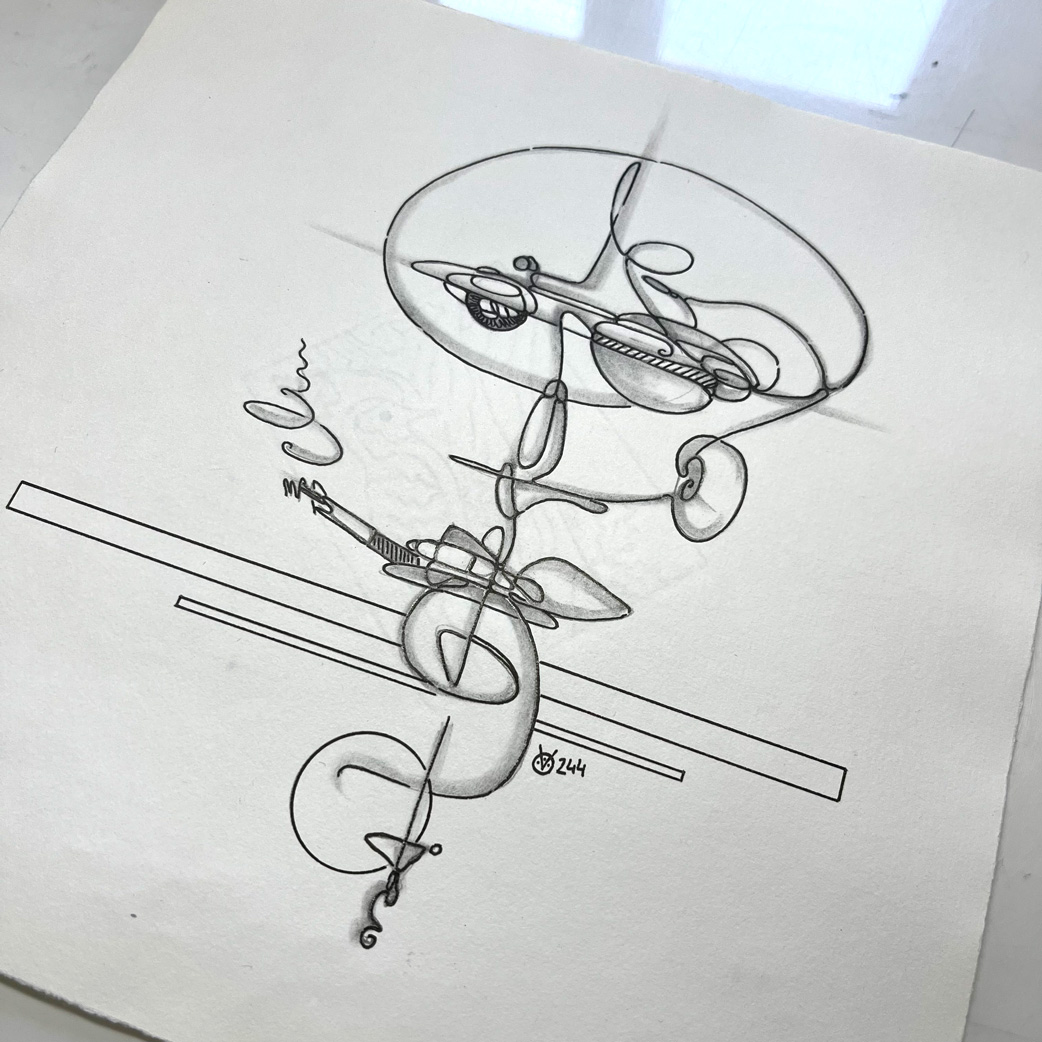

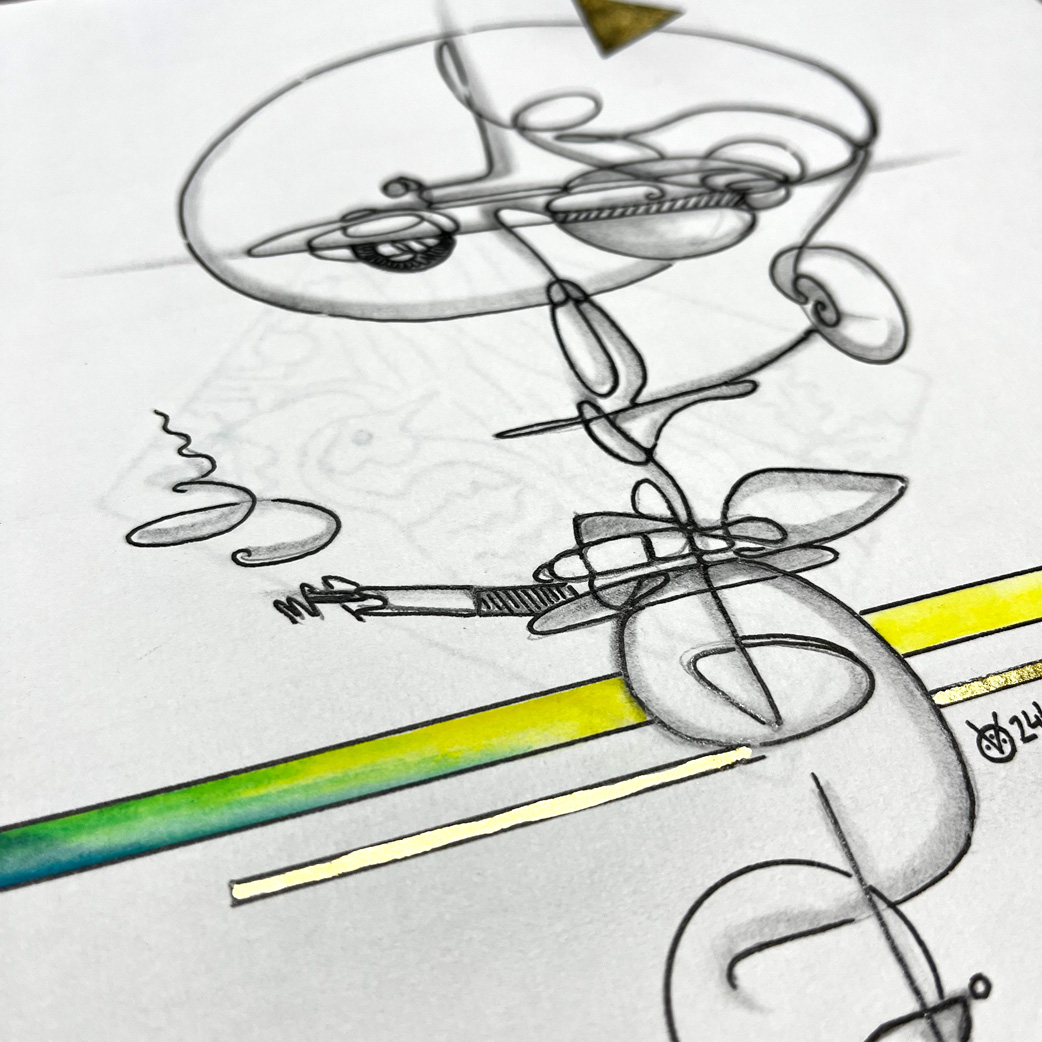

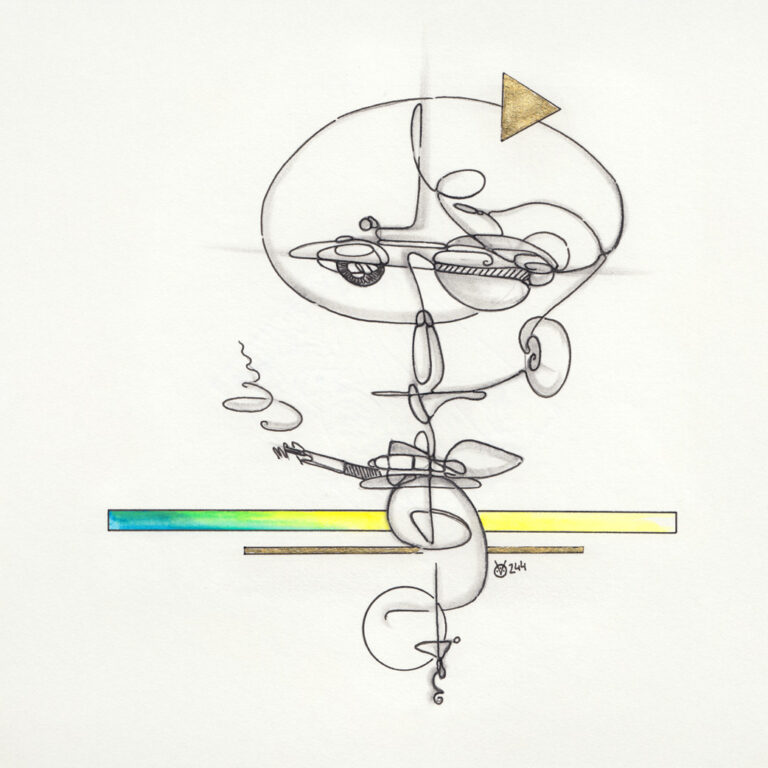

„Suchtdruck I/XV“

Handgeschöpftes Büttenpapier 21,5 x 21,5 cm,

Bleistift, Tusche-Fineliner, Aquarellstift, Blattgold