Schatten im Paradies

Es war eine jener unscheinbaren Entdeckungen, die das Leben verändern, ohne sich laut anzukündigen. Etwa ein Jahrzehnt liegt es zurück, in einem Sommer, der nach Neubeginn roch – und in einer Stadt, die nie zur Ruhe kam: München, zwischen dem belebten Ackermannbogen und dem weiten Atem des Olympiaparks.

Dort, verborgen hinter Hecken, stieß ich auf ein kleines, umzäuntes Stück Erde. Eine Parzelle Welt. Sechs Reihen Schrebergärten, aufgereiht wie Kapitel eines Buches, das niemand mehr zu lesen schien – außer denen, die darin die heile Welt ihrer Parzellen pflegten und still aufrecht erhielten.

Ich schob den Kinderwagen meiner Tochter über die Kieswege und atmete auf. Endlich Stille. Endlich Grün. Endlich ein Ort, an dem der Rhythmus der Großstadt nicht durch jede Pore drang. Zwischen alten Bäumen, deren Äste wohl schon sechzig, achtzig Jahre Früchte trugen, breitete sich ein unaufdringliches Paradies aus. Jedes Beet, jeder Busch, jede Hecke schien beseelt von einer stillen Geste der Hingabe. Die Gärten überboten sich nicht in Pracht, sondern in Authentizität.

Und während meine Tochter schlief, kehrte etwas in mir heim. Ich durchmaß Reihe um Reihe, ließ mich von der Blüte des Hochsommers umhüllen, spürte, wie sich der Lärm der Welt von meinen Schultern löste. Es war vielleicht Juni, Juli – und alles stand in vollster Blüte. Ich erinnere mich, wie ich zur vorletzten Reihe gelangte und für einen Moment innehielt. Eine Ahnung stieg in mir auf, sanft, aber durchdringend: Das ist das Paradies.

Ich trat in die letzte Reihe, wie durch ein inneres Tor, blieb erneut stehen und ließ meinen Blick über die Gärten schweifen. Der Moment war vollkommen. Ich war leicht, beflügelt, getragen von einer Liebe, die nicht auf etwas oder jemanden gerichtet war, sondern einfach war. Ich wiederholte den Gedanken, als würde er mir erst jetzt ganz gehören: Das ist das Paradies.

Und dann sah ich ihn.

Mitten in der Reihe stand ein gewaltiger Buchsbaum, rund gewachsen wie eine Kugel, dicht und dunkelgrün, drei Meter hoch und von stiller Präsenz. Auf seiner Spitze thronte eine Krähe – schwarz, ruhig, wachsam, wie eine Hüterin zwischen den Welten. Mein Blick blieb an ihr haften, als würde sie etwas in mir erkennen.

Und dann – im nächsten Augenblick – war sie verschwunden. Nicht davongeflogen. Nicht geflüchtet. Nein – sie glitt hinein in das dichte Gewebe des Blattwerks, als hätte sich der Baum geöffnet wie eine Membran, ein Tor, ein atmendes Geheimnis.

Ich blieb stehen. Verwundert, beinahe wie gebannt. Noch eben hatte ich geglaubt, etwas Überirdisches erlebt zu haben – einen stillen Riss im Gewebe der Welt, durch den sich das Paradies mir offenbarte. Doch nun war es, als würde dieser Riss sich vertiefen, als würde sich hinter der Schönheit ein zweiter Vorhang öffnen – dunkler, ehrlicher.

Denn die Krähe war nicht verschwunden. Nicht wirklich. Sie war nur eingetaucht in jenes grüne, kugelrunde Dickicht des Buchsbaumes. Und als sie wieder auftauchte, war sie verändert – durch das, was sie mit sich trug.

Zwischen Schnabel und Klaue hielt sie ein nacktes Küken. Ein schreiendes, zitterndes, eben noch im Nest geborgenes Leben eines Singvogels. Und ich begriff. Dort, in jener dichten, geschützten Kugel, die ich eben noch als Sinnbild einer eigenen Welt betrachtet hatte, einer Sphäre des Friedens und der Fülle, hatte sich der Schatten eingeschlichen. Nein – nicht eingeschlichen. Er war schon immer da.

Die Krähe setzte sich erneut auf die Spitze des Buchsbaumes, ihr Blick stumm, ihre Bewegungen zweckvoll. Und begann, das Küken zu zerreißen. Es war kein Spektakel, keine grausame Geste – nur das, was war. Der Hals zuerst. Ein Ruck. Dann Fleisch. Dann Stille.

Ich stand da – wie festgewurzelt – und spürte, wie sich in mir etwas verschob. Noch vor wenigen Sekunden war ich durch ein Reich geschritten, das ich innerlich Paradies genannt hatte. Ich war beflügelt, getröstet, genährt. Und nun zeigte mir dieses selbe Paradies ein anderes Gesicht: das Gesicht der Notwendigkeit, des Hungers, der Unschuld, die keinen Schutz fand.

Es war kein Albtraum. Es war Wahrheit.

Und so ging ich weiter. Schritt für Schritt, vorbei an der Krähe, die ihr Mahl vollendete. Vorbei an dem Buchsbaum, der Zeuge wurde. Vorbei an einem Ort, der nichts anderes tat, als zu sein, was er war. Kein Urteil. Keine Moral. Nur die Gleichzeitigkeit von Blüte und Blut.

Ich verließ den Garten. Und in mir hallte nichts als eine Stille – eine Stille, die schwer war, aber auch wahr. Was blieb, war ein Gefühl tiefer Erdung. Eine Art Rückkehr – nicht nur zur Welt, sondern zur Wirklichkeit. Die Erkenntnis, dass auf das schönste Paradies sein Schatten fällt. Dass kein Ort von der Polarität des Lebens unberührt bleibt. Dass Licht ohne Dunkelheit keine Tiefe hätte.

Und vielleicht war es genau das, was mir jener Sprung in der Matrix zeigen wollte: Nicht das Entkommen, sondern das Durchdringen. Nicht die Illusion, sondern die Gleichzeitigkeit. Nicht nur das Paradies – sondern auch das, was es kostet, es zu sehen. Ganz.

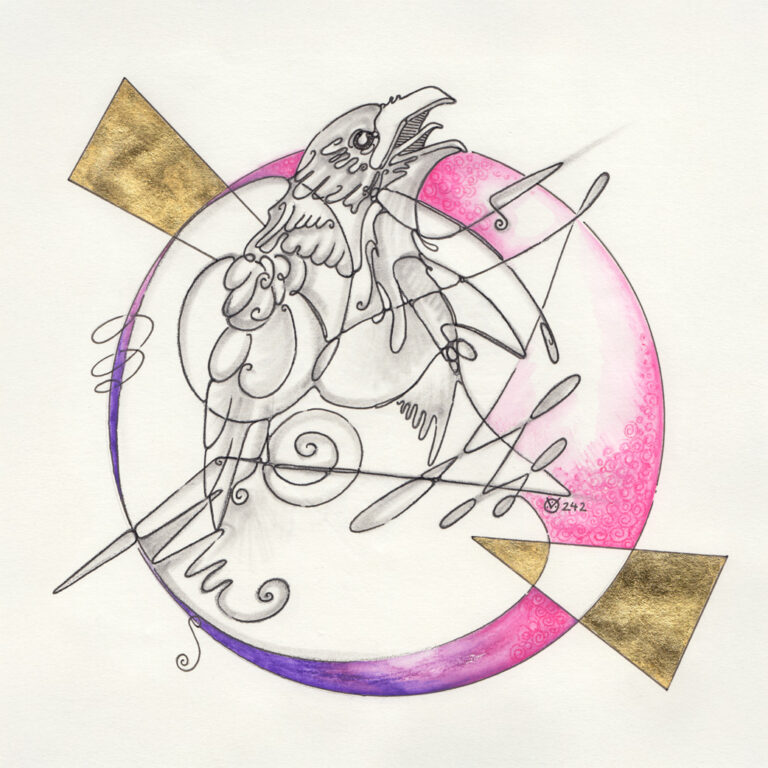

„Schatten im Paradies“

Handgeschöpftes Büttenpapier 21,5 x 21,5 cm,

Bleistift, Tusche-Fineliner, Aquarellstift, Blattgold